大谷選手の後払い契約と日本の財政問題について

大谷選手の後払い契約が問題になっている。

ドジャースは大谷選手への巨額報酬を後払いすることで、本来払うべき贅沢税を圧縮できる。そのため、その圧縮できた贅沢税部分を他の有力選手の獲得に資金を回せるので、本来の贅沢税の目的を歪めると批判されている。

選手にとっては、一般的に後払いにすることで自身の手取りが減ることになるので、普通は選択しない。ただ、日本人の感覚からすれば、自己の報酬よりもチームの優勝を優先することが、否定されるものではない。大谷選手は無駄遣い等せず、勝利に邁進してると想像し、素晴らしいこととと思う。ただ、大谷選手を富裕層の一人とみた場合、同じように日本の富裕層が消費しない実態はデフレを引き起こす要因になっている。

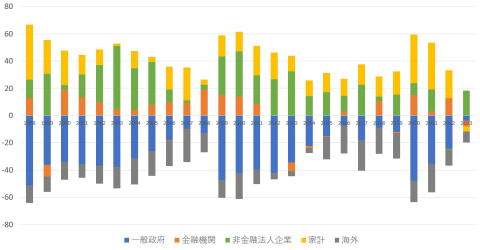

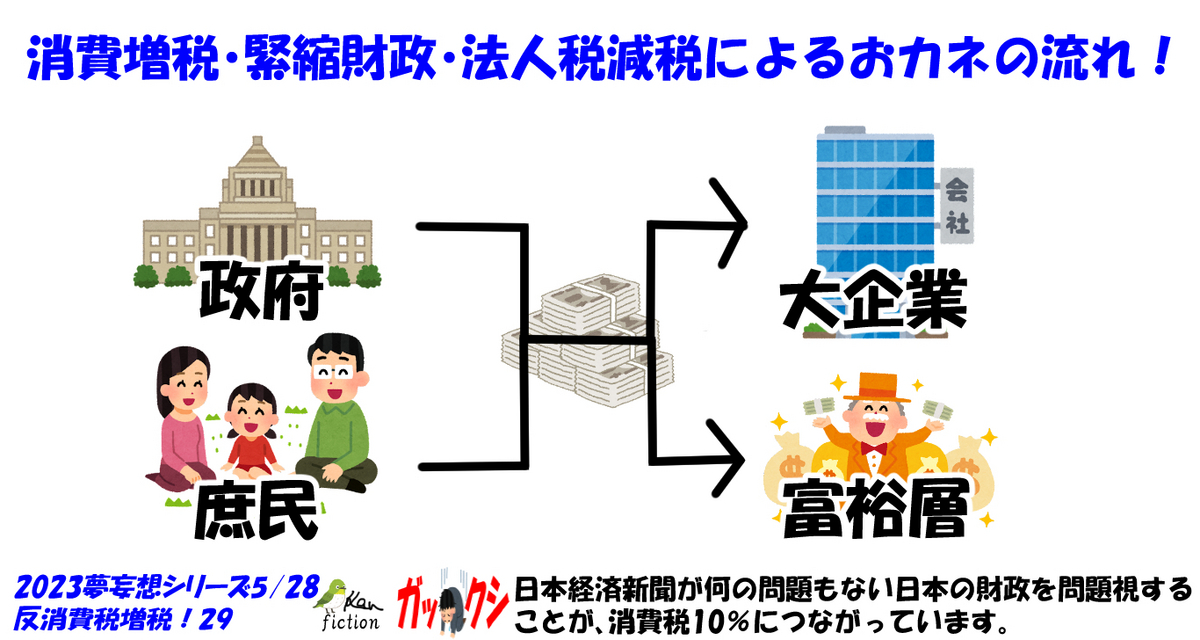

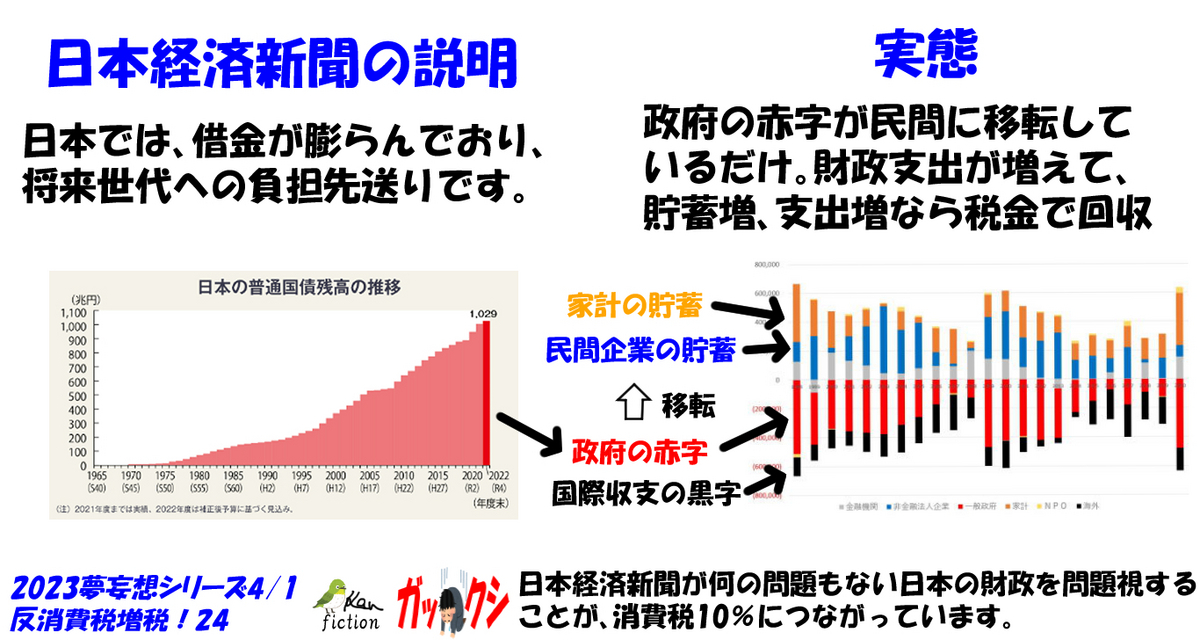

次のグラフは、経済主体の毎年の収支(黒字・赤字)を示す(三橋貴明さんの2023-12-06のブログより)。基本的に、日本の財政が赤字、輸入が黒字なので、企業・家計が黒字になっている。すなわち、日本の財政支出は、企業(の黒字企業)と家計(の富裕層)の貯蓄に回っているのだ。そして、これまで30年間のデフレは、企業と家計の貯蓄が投資・消費に回っていないために起こっている。企業は10年以上前から、株主配当を増やしているが、それは家計(の富裕層)の貯蓄に回っているだけだ(今ようやく、企業は賃金上昇に回そうとしているところだ)。家計は二極化され、家計のうち、地方・庶民は貯蓄が増えず、富裕層にこれまでどんどん貯蓄がたまっているのだ。

これで緊縮財政・消費増税をされれば庶民はたまったものではない。子供が育てられず少子化、消費できずデフレ、地方疲弊など、ほとんどの問題は緊縮財政・消費増税による所得再分配の機能不全なのだ。そのため、解決策は当然ながら、財政支出、消費税減税になる。

※久しぶりの投稿になります。現在、日本経済新聞がこれまで推進した消費税増税、緊縮財政がどれだけ日本経済に影響を与えたのか、過去の新聞記事も含めて整理・勉強中です。いつになるか分かりませんが又ご報告させていただきます。

フィンチ

日本経済新聞の消費税増税推しは更に露骨に!

これまで景気が少し良くなってきたら消費税増税でデフレに沈むを繰り返し、結果、30年間もの経済停滞につながった日本。今の景気回復のビッグウェーブによりその消費税増税の季節がまたまたやってきた。今の日本の景気回復は明らかにコロナ禍での財政支出による積みあがった民間企業、家計貯蓄の増加にある。民間企業が物価を上げられるのも、家計の貯蓄が増え、物価高に対する耐性があるからだ(以前は物価があがるとモノが売れなくなるので民間企業は物価を上げられなかった)。

2019年にも日本経済新聞は何度も何度も消費税増税の必要性を説いて、実際に消費税10%への増税につなげてきた。デフレは日本の経済が冷え込むことだ。日本はまだまだカンフル剤が不足している。長期にわたるデフレで日本の体は冷え切っているのだ。にもかかわらず、日本経済新聞は消費税増税を切望している。

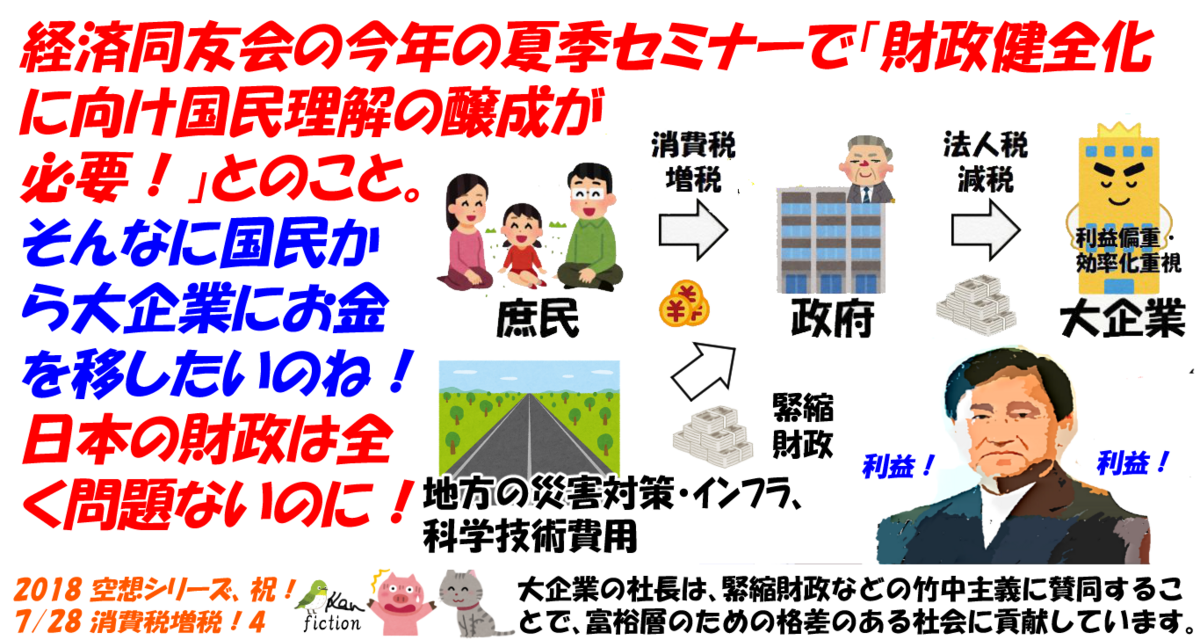

2023/6/3の日本経済新聞のコラム大機小機でも「少子化対策、消費増税を中心に」と庶民から貯蓄を奪うよう世論誘導している。日本の財政は全く問題にもかかわらず、また、税金が問題なら法人税を上げるのが望ましいにもかかわらず、日本経済新聞自身は軽減税率を適用し消費増税を逃れ、富裕層のため、庶民からの消費増税を日本経済新聞は提言するのだ。

フィンチ

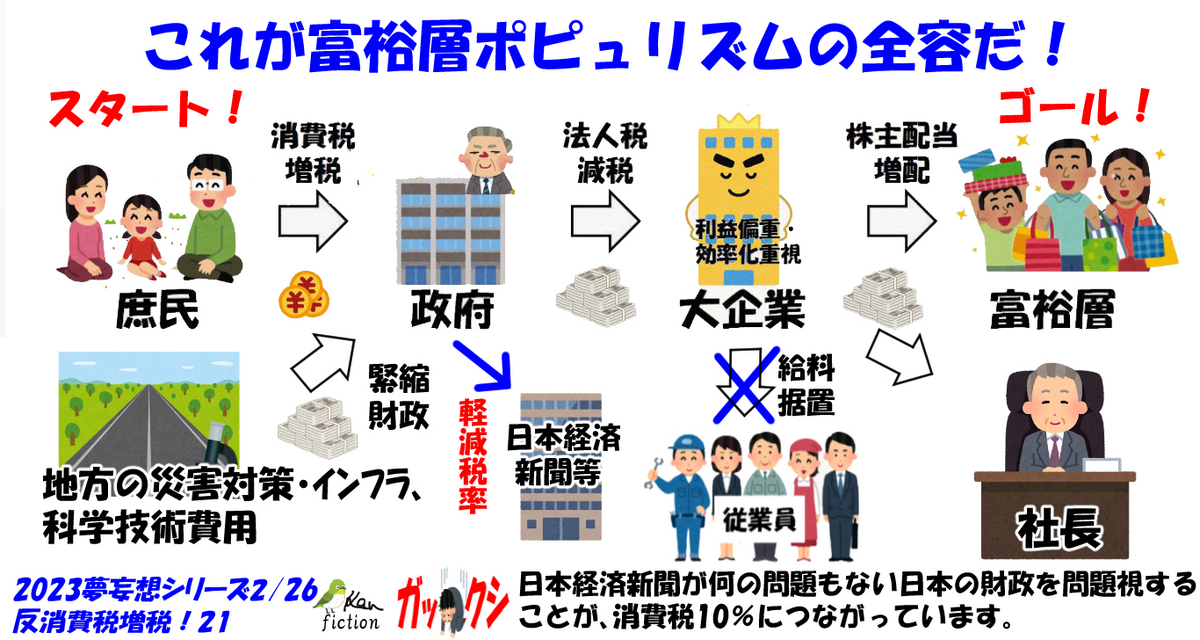

島根県・丸山知事、日経新聞を批判してくれ~!

今週も着々と消費増税推しの日本経済新聞であった。2023/5/24付の社説には「育児支援の財源は消費税を封印するな」と、これまで消費税10%に引き上げさせてきた経験を踏まえて、計画的に消費増税推しを進めている。この日本経済新聞が進めた消費増税10%で日本は長期に亘り経済停滞し、人口減少、地方疲弊、格差拡大、技術進化遅延等につながってきた。日本の財政が問題ならばインフレ、金利上昇になるはずだが全く問題ないデフレの段階で、緊縮財政、消費税増税を繰り返し、日本の経済が縮小していったのだ。多くの事業が削減・見直しを要請され新しい試みができず国民のマインドは後ろ向きになった(節約志向・デフレマインド)。消費税で国民が困窮し、経済的に結婚できない、または新たな家族を持てなくなり、人口が減少した。日本の財政支出によるお金は、多くは内部留保、株主配当という形で、大企業・富裕層に回った。消費税増税は、そのための日本経済新聞の富裕層のためのプロパガンダ、ポピュリズムなのだ。

先日、「経団連の会長の言っていることを聞いていたら日本は滅びる」「世も末」と島根県・丸山知事が、少子化対策の財源「社会保険料上乗せ」「消費税」議論を批判しているが、それらはまさに日本経済新聞が主張していることなのだ。

フィンチ

今週も消費増税推し推しの日本経済新聞

1例で言えば2023/5/19付経済・政策面の記事「少子化対策案、・・・、増税論広がらず」では、「国の将来を左右する課題に対しては、・・・広く均等に負担するのが理想と言える」「誰もが負担する消費税や所得金額に応じて税率が高まる所得税もある」など、消費増税により庶民から所得を奪い取りたい日本経済新聞の強い思いを感じる。日本の財政不安についても、2023/5/17付コラム大機小機では「エクアドルの先生が政治安定のためにどうしてもバラマキ的な政策が行われることが悩みの種と言われ、それは日本も同じと感じた」と述べている。日本を新興国とあたかも同じように世論に印象付け、どれだけ日本の財政が悪いか強調する。新興国であるエクアドルは財政支出の裏付けとなる国の資源・供給力に限界があり、少しの財政支出でインフレになる。一方で日本は、供給力過多(コンビニの商品の多さを見てもわかる)であり、少しの財政支出では全くインフレにならない状況(逆にデフレ継続)で、エクアドルとは全く違う。

これまで日本の景気が上向いてきた際には、増税キャンペーンを行い消費税を10%まで引き上げ日本経済をつぶしてきた日本経済新聞。今回は日本経済新聞の消費税増税の世論誘導は成功するのか。今後の記事に注目だ。

フィンチ

日経主導の緊縮財政で経済縮小した日本

日本経済新聞はこれまでデフレ・低金利の現状を無視して、何の問題もない日本の財政を批判し、緊縮財政・消費税増税を実施させ、日本経済の失われた30年を導いた。デフレ、円高なら、おカネの価値が高すぎる(モノの価値が安すぎる)ので、積極財政でおカネの価値を引き下げ(積極財政)て、需要を増大させるのが解決策だ。だが日本経済新聞は財政支出を徹底的に批判し、おカネの価値を高いまま維持させた。結果、需要が冷えて企業はモノが売れず、海外との価格競争にも負けて、企業は止む無く海外企業のM&Aや事業の海外移転を行ってきたが、これにより海外からの所得が増える一方で、日本でのモノづくり、供給力は徐々に落ちていった。そのため、今の所得収支黒字、貿易収支赤字(円安による一時的なもの)がある。一方で、この円安が続けば、対海外で価格競争力のついた日本の供給力回復(生産力の国内回帰)につながる可能性がある。

2023/5/13付日本経済新聞の記事「円、揺らぐ「安全通貨」対スイスフランで最安値圏」で、円高にならないのは、金融緩和だと批判している。そうではなく、日本にとって重要なのは円安(おカネの価値を下げる)による日本での供給力回復なのだ。

フィンチ

先週も消費増税推しの日本経済新聞であった。

日本経済新聞の消費増税推しは止まらない。例えば、2023/5/3付経済・政策面の記事「出生率、透ける政治の楽観」を見てみよう。その記事の中で「消費税増税を封印した岸田政権が少子化対策の予算の財源をひねり出そうと、社会保険料を上げて流用しようとするのは、負担が現役世代に偏るという点で少子化対策に逆行する悪手だ。」とある。簡単に言うと日本経済新聞は消費増税しろと言っているのだ。このように、これまでも日本経済新聞はずっと記事の中で何度も何度も消費税を上げろとの記事を掲載し、本当に消費税10%まで引きあがった。今後も消費税は日本経済新聞の世論誘導どおりに引きあがっていくだろう。そして庶民から富裕層にお金が流れ、格差拡大していくのだ。

トップダウンの米国では富裕層への資金流入は技術革新等につながり経済の発展に寄与してきた。一方で、ボトムアップの日本では、庶民に資金流入・賃金増加することが技術革新や人口増加、消費増加につながることになるのだ。日本では消費増税はこれまでの失われた20年が示しているように悪手なのだ。

フィンチ